![]()

遺言が成立した日と異なる日の日付が記載されている遺言が、直ちに無効となるものではないとされた事例【最一判令和3年1月18日】

弁護士

前田光貴

![]()

-

1 はじめに

遺言書に記載しなければならない日付として記載されるべき日は、「真実遺言が成立した日」の日付を記載しなければならないとされています(最判昭52・4・19家月29巻10号132頁「昭和52年判決」といいます)。

本判決は、全文・日付・氏名が自書された1か月余り後に押印された日が「真実遺言が成立した日」であると判断して、記載された日付が「真実遺言が成立した日」と相違する場合について、直ちに無効となるものではないと判示しました。

そのため、本判決は実務的に重要な意義を有するものですので紹介いたします。 -

2 事案の概要及び裁判所の判断

⑴ 事案

本件は、亡A (昭和24年生まれ)が作成した平成27年4月13日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」といいます。) について、Xらが、Yらに対し、本件遺言が無効であることの確認等を求めた事案です。

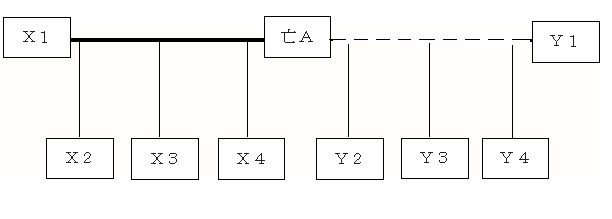

①XらはAの妻であるX1及び同人とAとの間の 子X2・X3・X4であり、YらはAの内縁の妻であるY1及び同人とAとの間の子Y2・Y3・Y4で ある。

②昭和49年8月26日、AとX1は婚姻した。

③昭和57年8月頃、AはX1と別居し、その後、Y1と同居して暮 らすようになった。

④平成27年3月20日、Aは、甲事務所を訪れ、遺言書 の作成等について弁護士Zに相談した。

⑤平成27年4月13日、Aは、入院先の病院において、 遺言の全文、同日日付及び氏名を自書した。

⑥その後退院して9日後の同年5月10日、Aは、甲事務所の弁護士の立会いの下、実印を用いて押印した。

⑦本件遺言は、乙土地建物及びその余の財産の2分の1を内縁の妻Y1に遺贈し、さらにその余の財産をY2・Y3・Y4に各3分の1の割合で相続させるという内容で、Zが遺言執行者に指定されている。

⑧平成27年5月13日、Aは死亡した。

⑨Xらは、Yらに対し、本件遺言書に記載され た日付が実際の作成日と異なる等主張して、本件遺言が無効であることの確認等を求めた。

⑵ 判旨(最高裁第一小法廷判決)

最高裁第一小法廷は、以下のとおり判示しました。

「破棄戻し。自筆証書によって遺言をするには、真実遺言が成立した日の日付を記載しなげればならないと解されるところ(最高裁昭和51年(オ)第978号同52年4月19日第三小法廷判決・裁判集民事120号531頁参照)、前記事実関係の下においては、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったにもかかわらず、これと相違する日付が記載されていることになる。

しかしながら、民法968条第1項が、自筆証書遺言の方式として、遺言の全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。

したがって、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである」 -

3 コメント

本判決は、本件遺言が成立した日は、押印がされて本件遺言が完成した平成27年5月10日というべきであり、本件遺言書には、同日の日付を記載しなければならなかったことを判示するものの、本件事実関係の下ではと断りつつ、「真実遺言が成立した日」と異なる日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないとしました。

この点、民法968条1項の趣旨が遺言者の真意を確保する点にあるが、民法968条1項に定める遺言の方式を必要以上に厳格に解すとかえって遺言者の意思を阻害する結果となる場合も想定できるところで、本件もそのような場合のひとつであったといえます。

そのため、遺言が無効であるかについて、事案の内容を踏まえて判断することは、遺言者の真意の確保という観点から相当と考えられ、最高裁の判断は妥当と考えられます。